Le drame psychologique est un sous genre du drame; on le distingue de ce dernier dans la mesure où le scénario va davantage s’attacher au caractère psychologique des personnages, d’une façon plus générale à l’existentialisme, plus qu’au contexte lui-même. La fin n’est donc pas forcément tragique, le personnage s’étant remis en cause, et ayant parfois vaincu ses problèmes intimes. On distinguera très nettement le drame psychologique de la comédie dramatique, puisqu’ici, il n’y a pas de place (ou très peu) pour le rire. Il peut développer la puissance dramatique d'un thriller intimiste, à l'atmosphère inquiétante et envoûtante.

| Le principal initiateur du genre, dès les années 40, est incontestablement Alfred Hitchcock [La maison du docteur Edwards (45)], qui parvient, dans des intrigues traditionnelles policières ou d’espionnage, à confronter ses personnages à des situations complexes de dilemne [Les enchaînés (46)], ou à des conflits intérieurs de personnalité [Psychose (60)].

De nombreux cinéastes se sont spécialisés dans le drame psychologique:

- Joseph L. Mankiewicz [Eve (50), qui brosse le portrait d'une arriviste sans scrupule, interprété par une Bette Davis prodigieuse]

- Elia Kazan [Un tramway nommé désir (51) qui offre de très grands rôles pour Vivian Leigh et Marlon Brando]

- John Huston [Reflets dans un oeil d'or (67)]

- Luïs Bunuel [El (52) avec un scénario simple que le virtuose cinéaste transforme en histoire fascinante]

- Pierre Schoendoerffer [Le crabe-tambour (77)].

L'atmosphère envoutante des nouvelles de Tennesse Williams est largement adaptée au cinéma [Soudain l'été dernier (59)]

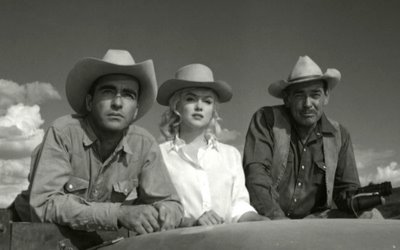

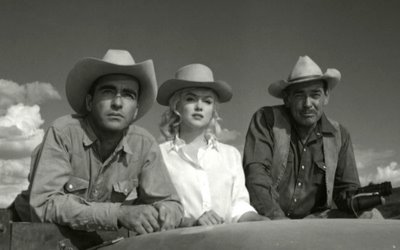

Le scénario, les dialogues et le talent des acteurs, sont les atouts principaux de la réussite du drame psychologique, le coté spectaculaire étant secondaire. D’ailleurs, les scènes peuvent se passer en huis-clos [Douze hommes en colère (57: Sidney Lumet)]. Pour certains acteurs, c’est aussi l’occasion d’extérioriser leur souffrance interne ou leur trouble, comme Montgomery Cliff [The misfits (les désaxés) (61: John Huston)], Elizabeth Taylor [La chatte sur un toit brûlant (58: Richard Brooks)] ou Jack Nicholson [Vol au dessus d'un nid de coucou (75: Milos Forman)]. |

Les thèmes abordés sont très vastes, comme le droit de mourir [Johnny s'en va-t'en guerre (72: Dalton Trumbo)], la vieillesse et l’indifférence [Le chat (70: Pierre Granier Deferre)], la discrimination [Une journée particulière (77: Ettore Scola)]. Le film peut aussi traiter de psychologie pure [Freud, passions secrètes (62: John Huston)], dessiner le portrait d’un personnage souffrant d’un amour névrosé [Dites lui que je l'aime (77: Claude Miller)], ou décrire une pathologie comme l’autisme [Rain man (88: Barry Levinson)]. Anna M. (07: Michel Spinosa) plonge dans les arcanes de la pathologie amoureuse.

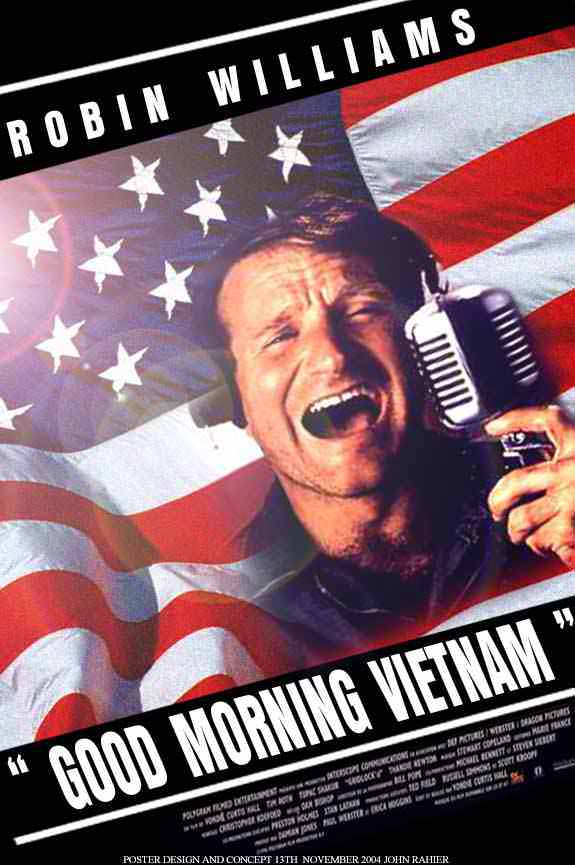

L’éducation [Graine de violence (55: Richard Brooks)] ou la religion [Le chevalier du sable (64: Vincente Minelli)] sont des sujets souvent délicats, traités dans le drame psychologique. L’Amérique n’hésite pas ces dernières années à exploiter des "dossiers chauds", qu’elle a eu bien du mal à digérer, comme le Viet-nam [Good morning Viet-nam (88: Barry Levinson)] ou le maccarthysme [La liste noire (91: Irwin Winkler)]. Chattahoochee (89 : Mick Jackson ) fait une étude de la condition des anciens combattants de la guerre de Corée, souffrant de stress post-traumatique de retour dans leur pays. . |   |

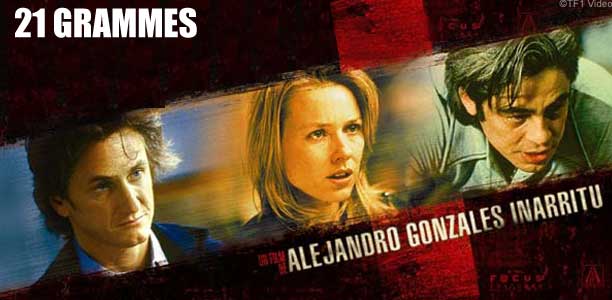

| Denzel Washington, pour son premier film en tant que réalisateur, livre un mélo, Antwone Fisher (03). Olivier Assayas, dans Clean (04), fait un très beau portrait de femme. Mais le film marquant des années 2000 est 21 grammes (03: Alejandro Gonzales Inuarrito): sombre, étrange, tragique, c'est un puzzle peuplé de flash back et de personnages profonds.

Tyrannosaur (11: Paddy Considine), concentré de violence et d'humanité, de colère et de souffrance, est aussi une formidable leçon d'espoir. |

|